ইন্দিচিনি ঠাঁই ঠাঁই!!

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে যখন চিন ভ্রমণ করেন, চিনা বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে খুব একটা পছন্দ করেননি। কবিগুরু ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কড়া সমালোচক ছিলেন, তিনি এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যেকার পুরোনো বন্ধন ও ঐতিহ্যকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই সময়কার চিনা বুদ্ধিজীবীরা কবিগুরুর এই আকাঙ্ক্ষাকে মোটেও গুরুত্ব দেননি। তারা মনে করতেন, পশ্চিমকে ঠেকাতে হলে পশ্চিমের শিক্ষা গ্রহণ করেই তাকে ঠেকাতে হবে, সেখানে প্রাচীন সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য তেমন কাজে আসবে না। চিনা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চেন ডুশিউ বলেছিলেন, ‘চিনা যুবাদের ভারতীয় হয়ে ওঠা মোটেও কাম্য নয়।’

প্রায় একশ বছর পরও চিনা রাষ্ট্রনেতা ও বুদ্ধিজীবীরা ভারতকে এখনও তাদের পশ্চাৎপদ বলেই মনে করেন। কারণ, চিন ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে, এটি দৃশ্যমান। ভারত যখন স্বাধীন হয়, ক্রয়ক্ষমতার বিচারে ভারতের মাথাপিছু আয় চিনের চেয়ে বেশি ছিল, কিন্তু নবুইয়ের দশকে এসে চিন এ ক্ষেত্রে তো বটেই, আরও বহুভাবে ভারতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। ২০২২ সালে এসে দুই দেশের জনসংখ্যা প্রায় সমান হলেও চিনের অর্থনীতির আকার ভারতের প্রায় তিনগুণ বড় হয়ে যায়। চিন ভারতের নিকট প্রতিবেশী হলেও চিন নয়াদিল্লী ইস্যুতে দাদাসুলভ ভূমিকাতে থাকতেই ভালোবাসে বরাবর। চিনা শাসকেরা ভারতকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্যই করে। ভারতের দাঙ্গা-হাঙ্গামাময় রাজনীতি, নড়বড়ে পরিকাঠামো কিংবা দারিদ্র্য, প্রায়ই চিনের উপহাসের শিকার হয়।

অন্যদিকে চিনের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিতেও একসময় ঈর্ষারই ছিল।

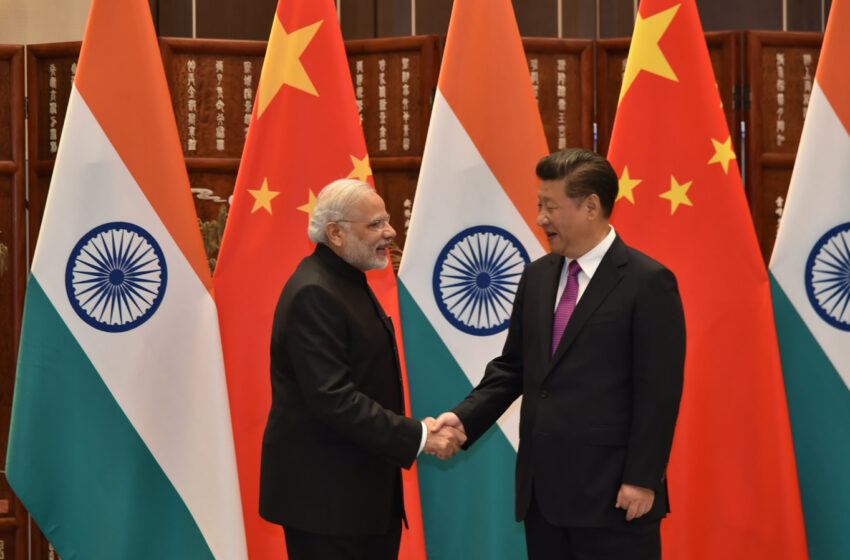

আর ছিল তাদের সমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু গত কয়েক বছরে হিমালয়ের নিচে যে টেকটনিকগুলো আছে, সেগুলোর নড়াচড়া শুরু হয়। একদিকে সীমান্তে রক্ত ঝরছে, বৈরী সম্পর্কের পাকিস্তানের পাশে ছায়াশক্তি হিসাবে চিনের অবস্থান স্পষ্ট হতে থাকে। অপরদিকে চিনের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তৈরি করে দেয় পশ্চিমী দুনিয়ার সামনে। পশ্চিমের কাছে তা অশনিসংকেত হিসাবে প্রতিভাত হয়ে যায়। এই রকম এক পরিস্থিতিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৮ সালের পর প্রথমবার চিন সফর করলেন। এ সফর আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জগতে কূটনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনই একমাত্র স্থায়ী বিষয়। আর ভারত-চিন সম্পর্কে বারবার অদলবদল আসায় এই দুই দেশের সম্পর্ক বরাবরই কূটনীতি নিয়ে আগ্রহীদের কাছে ‘উপাদেয়’ আলোচনার বিষয়।

আগে যখন ভারত আর চিনের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব তুলনামূলকভবে কম ছিল, তখনও তাদের সম্পর্ক শুধু দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; তার প্রভাব আরও দূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। বাইরের নানা ঘটনা ও পরিবর্তন সব সময়ই এই সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। আজ সেই প্রভাব আরও বেশি এবং গভীর। ইতিহাস বলছে, ভারত-চিন সম্পর্কের উত্থান-পতন হয়েছে বারবার, কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। ভারতের চিন নীতি বরাবরই, একটা স্থিতিশীল ও অনুমেয় ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা করেছে। সদ্যসমাপ্ত তিয়ানজিন সম্মেলনকে বোঝার সবচেয়ে ভালো মাপকাঠি এটিই, এই কথা মনে করেন ভারতের জাতীয় প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য ও প্রাক্তন হাইকমিশনার পঙ্কজ শরণ নিজেও।

২০২০ সালে চিন পূর্ব লাদাখে হাজার হাজার সেনা ও অস্ত্র মোতায়েন করে; ফলে গালওয়ান সংঘর্ষ হয়। তারপর থেকেই সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হয়। ২০২৪ সালে দুই দেশ সম্পর্ক মেরামতের সিদ্ধান্ত নেয়। এর পেছনে বড় কারণ ছিল আমেরিকার সম্ভাব্য রাজনৈতিক পরিবর্তন। এক সময় দেমচক ও দেপসাং সীমান্ত অঞ্চলের সমস্যা সমাধানই ছিল সম্পর্ক মেরামতের প্রথম বড় পদক্ষেপ। এরপর নীরবে হলেও সম্পর্ক ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকে। আগষ্টে ভারত সফরে এসে চিনের বিদেশমন্ত্রী ও বিশেষ প্রতিনিধি ওয়াং ই সীমান্তসহ নানা বিষয়ে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। বস্তুত ভারত-চিনের সম্পর্ক মেরামতের এই প্রক্রিয়া দুটি বড় বাইরের ঘটনার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। একটি ঘটনা নেতিবাচক। অন্যটি ইতিবাচক। নেতিবাচক ঘটনা হলো, পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলা এবং ‘অপারেশন সিন্দুর’ চলাকালে পাকিস্তানকে চিনের সামরিক ও গোয়েন্দা সহায়তা। আর ইতিবাচক ঘটনাটি হলো, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতের বিরুদ্ধে শুল্কযুদ্ধ।

ট্রাম্প প্রশাসন যেভাবে পাকিস্তানকে, বিশেষ করে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে গুরুত্ব দিয়েছে চিন নিজেও বুঝি বিস্মিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন, ট্রাম্প প্রশাসনের এই নীতিই ভারতকে চিনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তবে এই কথা শতভাগ সত্য নয়, কারণ ভারত-চীন সম্পর্ক আরও অনেক বেশি জটিল। বলা ভালো, এই প্রক্রিয়া ভারত-চিনের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায় গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে আমেরিকা-চিন সম্পর্ক ভবিষ্যতে কোন্ পথে যাবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তাও ভারত-চিন সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার একটি কারণ হতে পারে। প্রেসিডেন্ট শি জিং পিন ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকে ‘পঞ্চশীল নীতির (চিন-ভারতের মধ্যে ১৯৫৪ সালে স্বাক্ষরিত একটি দ্বিপাক্ষিক নীতি, যা দুই দেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল) প্রসঙ্গ তুলেছেন। এটি চিনের দৃষ্টিতে বর্তমান সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিত দেয় এবং একধরনের সদিচ্ছা প্রকাশ করে।যদিও ভারতের কাছে ‘পঞ্চশীল যুগ মানে বিশ্বাসঘাতকতার স্মৃতি।

ভারতের এখন এমন এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য খুঁজে বের করতে হবে, যেখানে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত হিসাব-নিকাশ আর বিশ্বের ব্যাপারে চিন ও ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সঠিক সামঞ্জস্য থাকবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারত-চিন সম্পর্ক ভারতের জন্য দিন দিন প্রতিকূল হচ্ছে। দুই দেশের বাণিজ্যে আসলে ‘দ্বিপাক্ষিক’ বলে কিছু নেই। মোট বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশই হচ্ছে চিন থেকে ভারতে রপ্তানি; আমদানির তুলনায় ভারতের রপ্তানি চিনে খুবই কম। এই ধারা চলতে থাকলে ভারত নিজস্ব উৎপাদন খাত চিনের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে। এতে ভারত অর্থনৈতিকভাবে চিনের একধরনের অধীন দেশে পরিণত হবে। আজ ভারত-চিনের এই ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে আমেরিকার উচিত ভারতের ওপর অযথা রাগ না করে ভেবে দেখা, ভারত মার্কিন ভোক্তাদের কাছ থেকে যে ডলার আয় করছে আর সেই ডলার চিনেই চলে যাচ্ছে। এটিই তাদের বেশি চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছে এবং সেই ডলার ব্যবহার করে পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধ চালাচ্ছেন – এই অভিযোগের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের আয় করা ডলারের চিনে চলে যাওয়া তাদের কাছে বেশি চিন্তার হওয়া উচিত।